珈琲を愛する皆様、こんにちは!

自家焙煎を始めてフライパン焙煎を何度か試してみて、

先日、手回し焙煎機、KALDI(カルディ)Coffee Roasterを購入!

今日は早速焙煎していきたいと思います。

手回し焙煎機によるコーヒーの自家焙煎

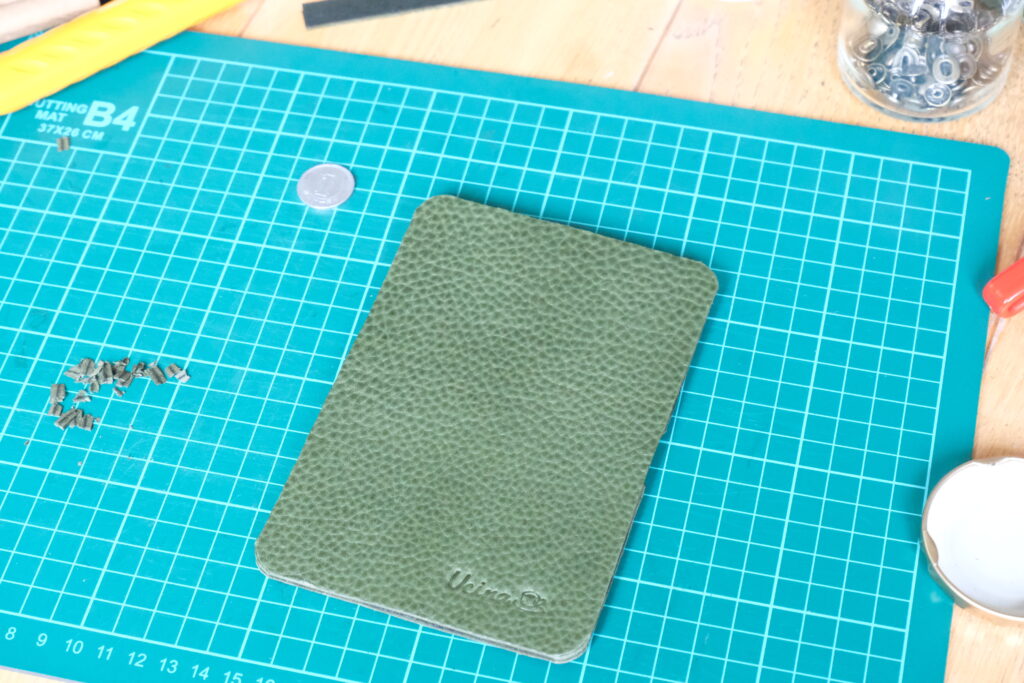

豆もいろいろ種類を買いましたが、

本日もブラジル サントス No.2でやってみます。

最大250gまでできると言うことで、250gでやってみます。

ハンドピックもしました。

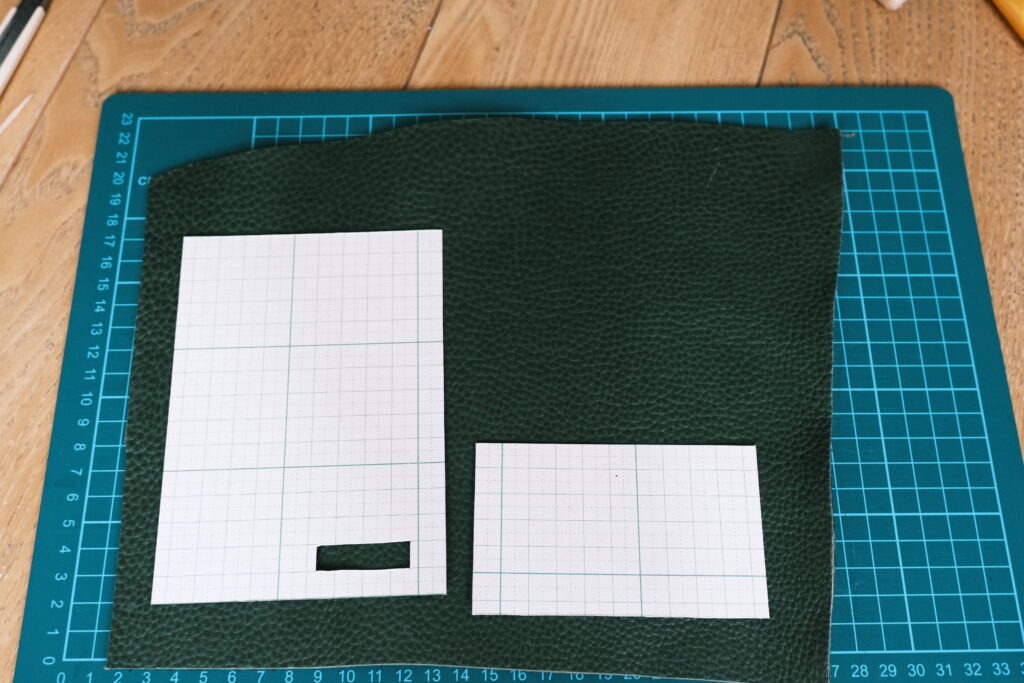

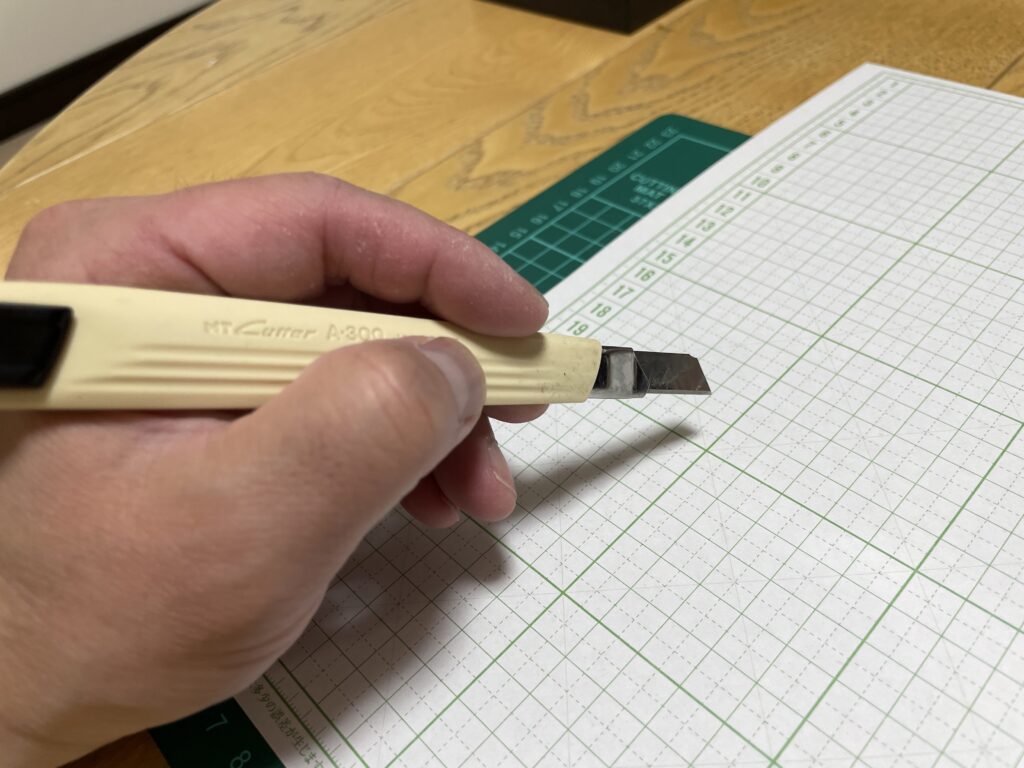

道具を準備

コーヒーロースター設置

軍手、タイマーなどなど、

そしてチャフ問題のNewアイテム

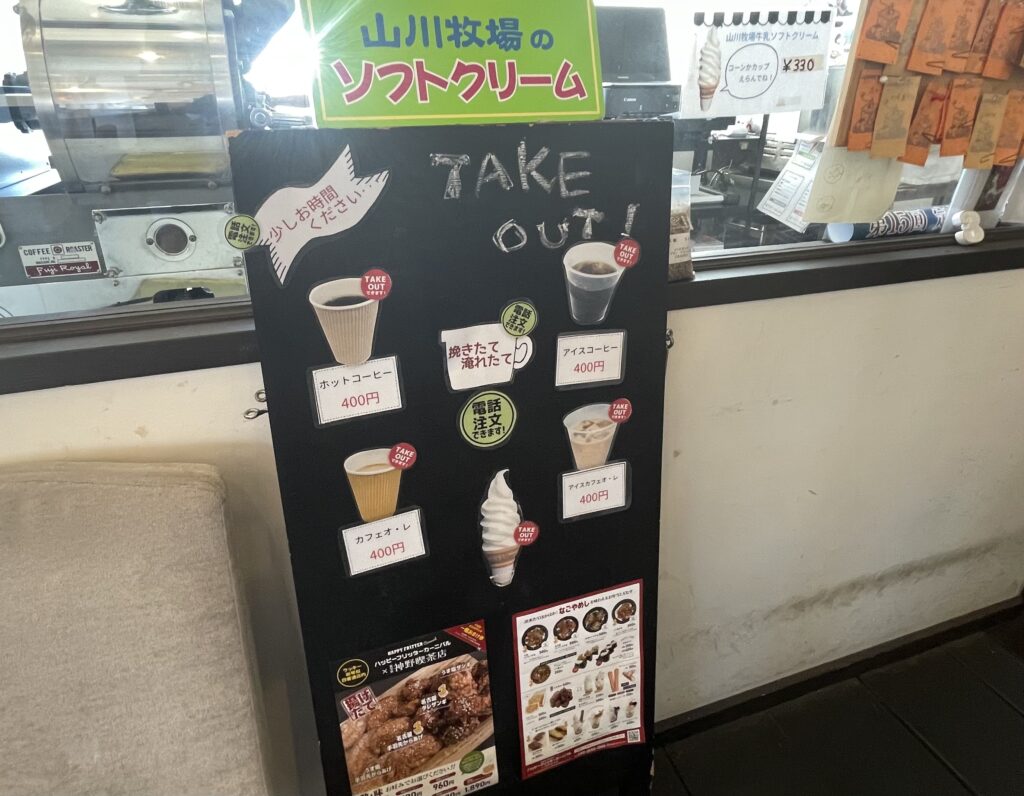

KAKACOOコーヒークーラーを買いました!

冷却とチャフ受けがあって、色々調べてこれにしました。

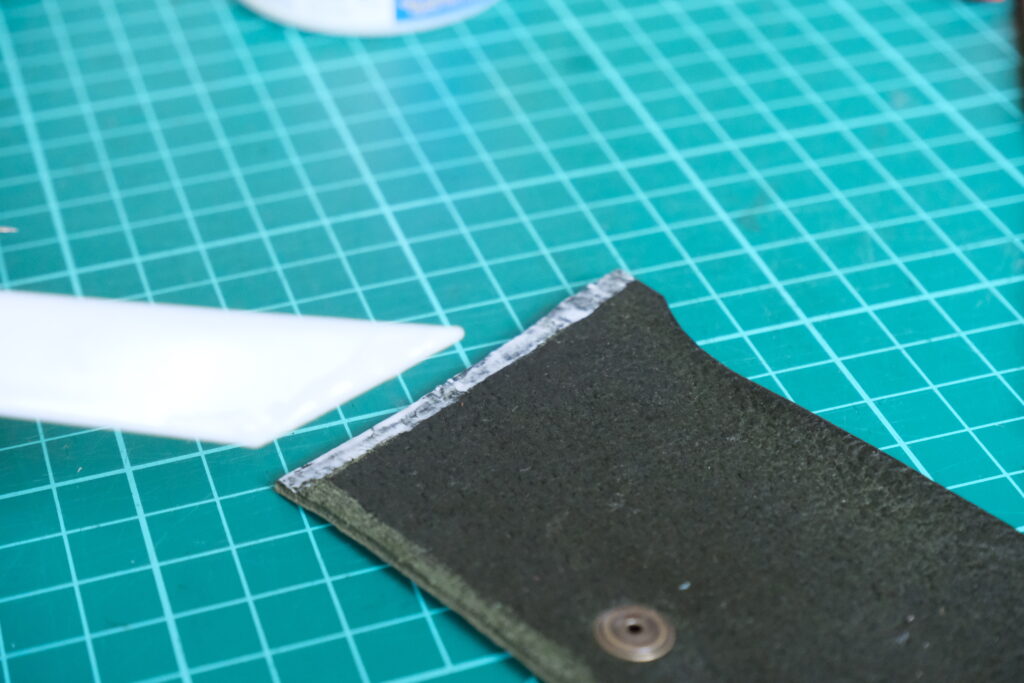

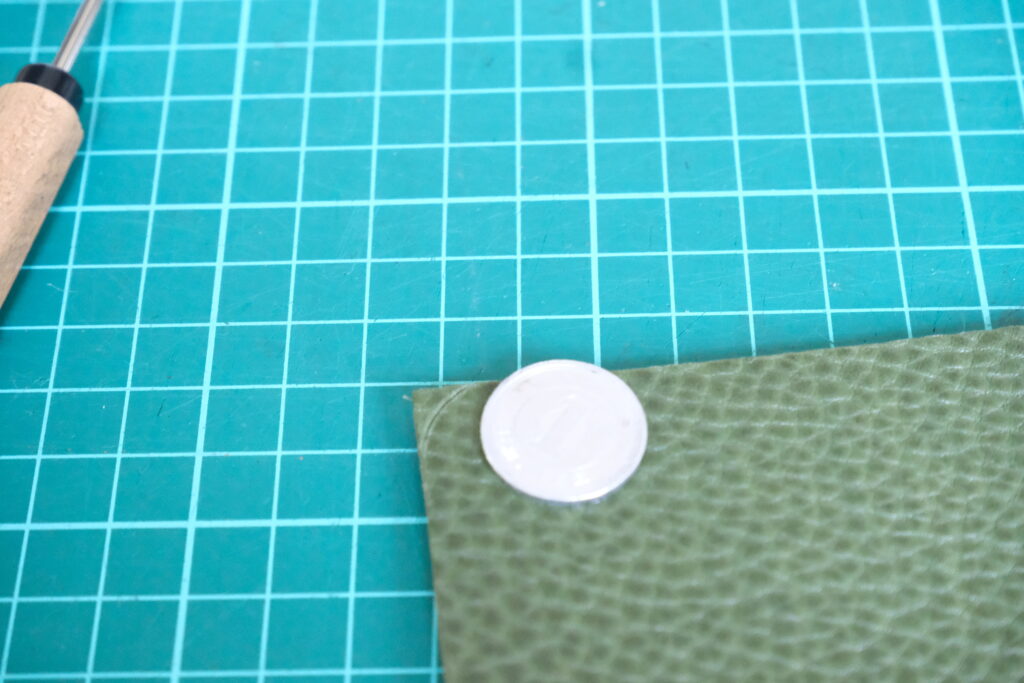

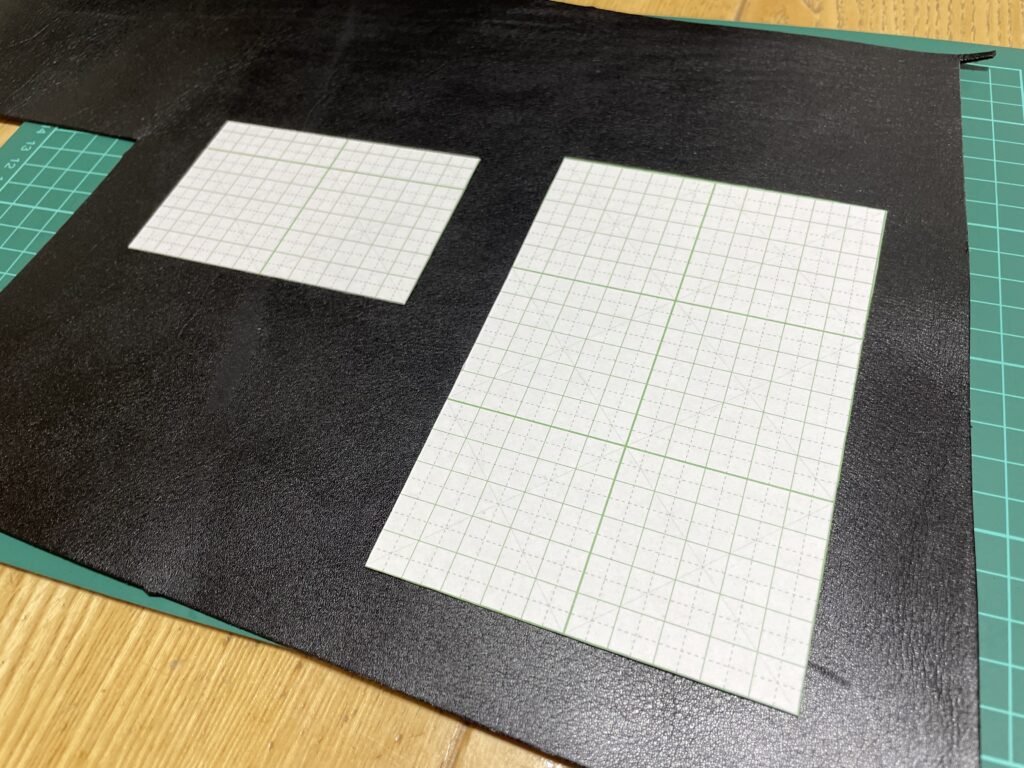

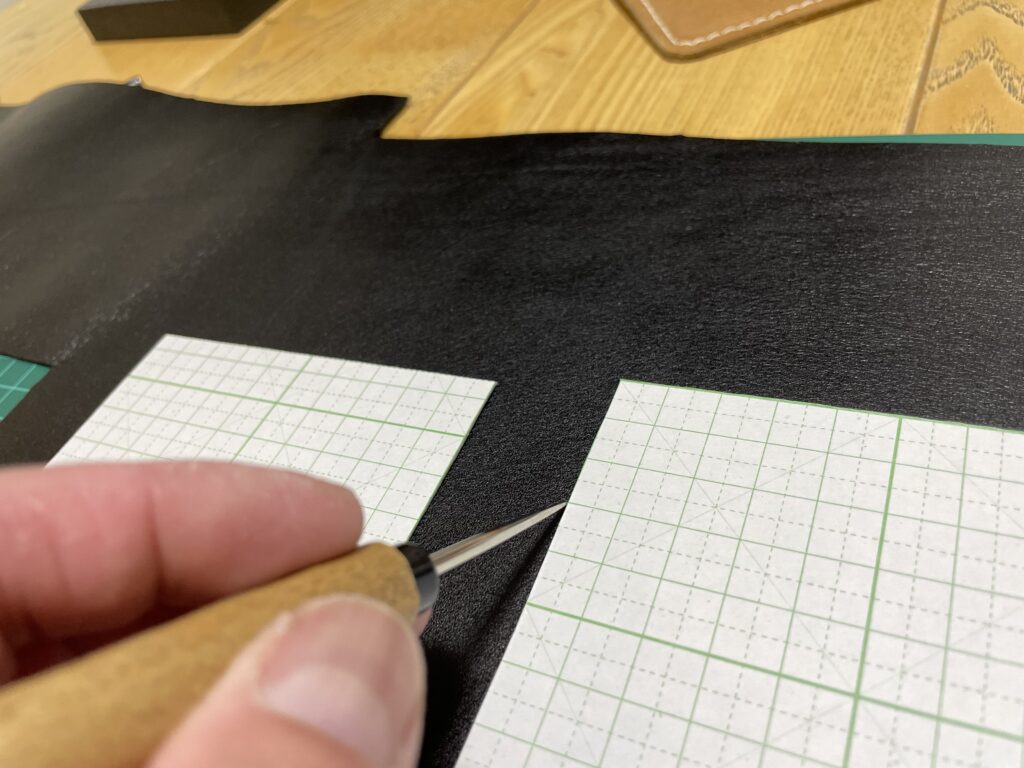

そしてホッパーをロートとエルボで自作しました。

焙煎開始

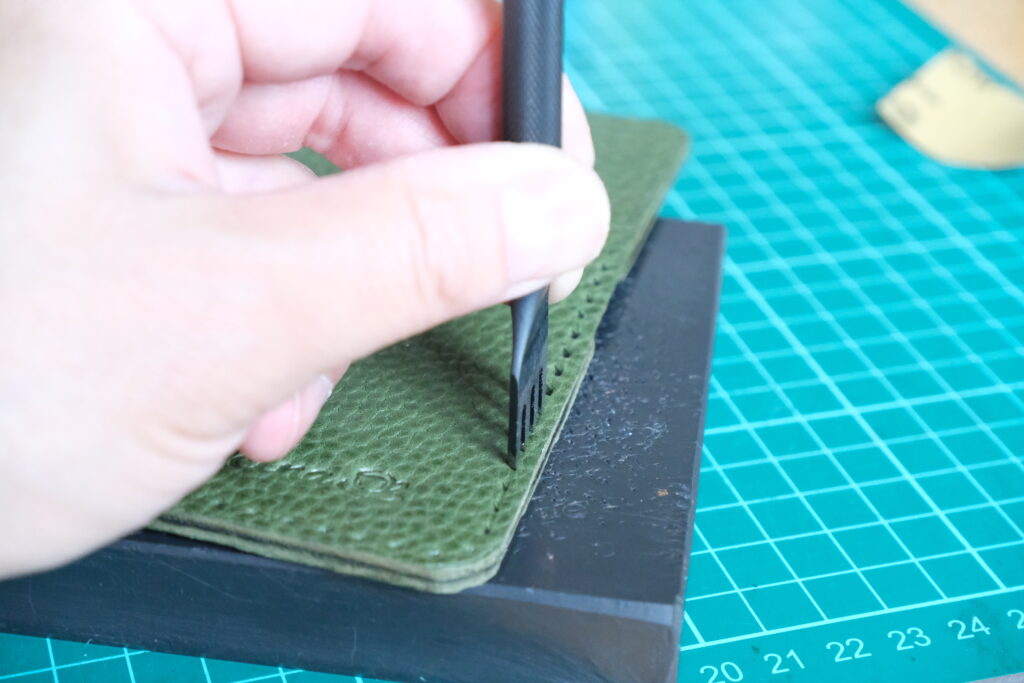

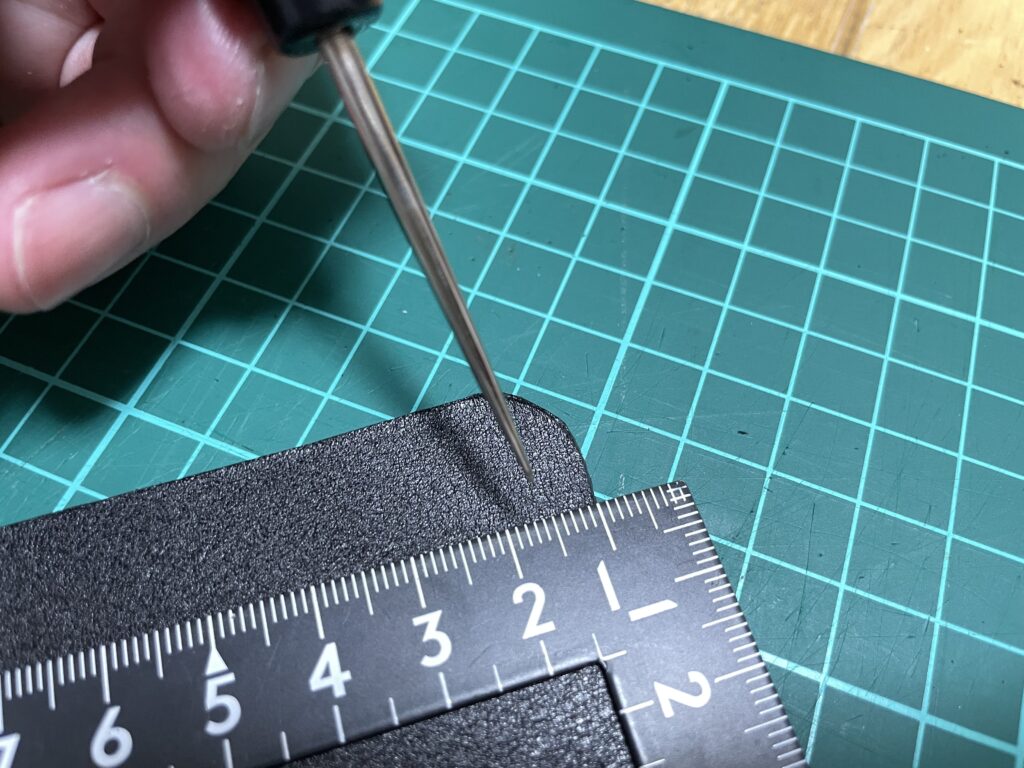

先ずはコーヒーロースターを予熱します。

この温度計は精度がいまいちみたいなレビューもあったので参考値として

200℃まで上げて180℃まで下がったところで豆投入。

一人でやっているので写真撮る余裕がなく写真が減ります(笑)。

ここからひたすらぐるぐる回します。

火力が強すぎたか、6分30秒くらいで1ハゼがきてしまい、

そこから火力はだいぶ絞りましたが、2ハゼが9分30秒くらいでした。

11分くらいで煎り止めしました。

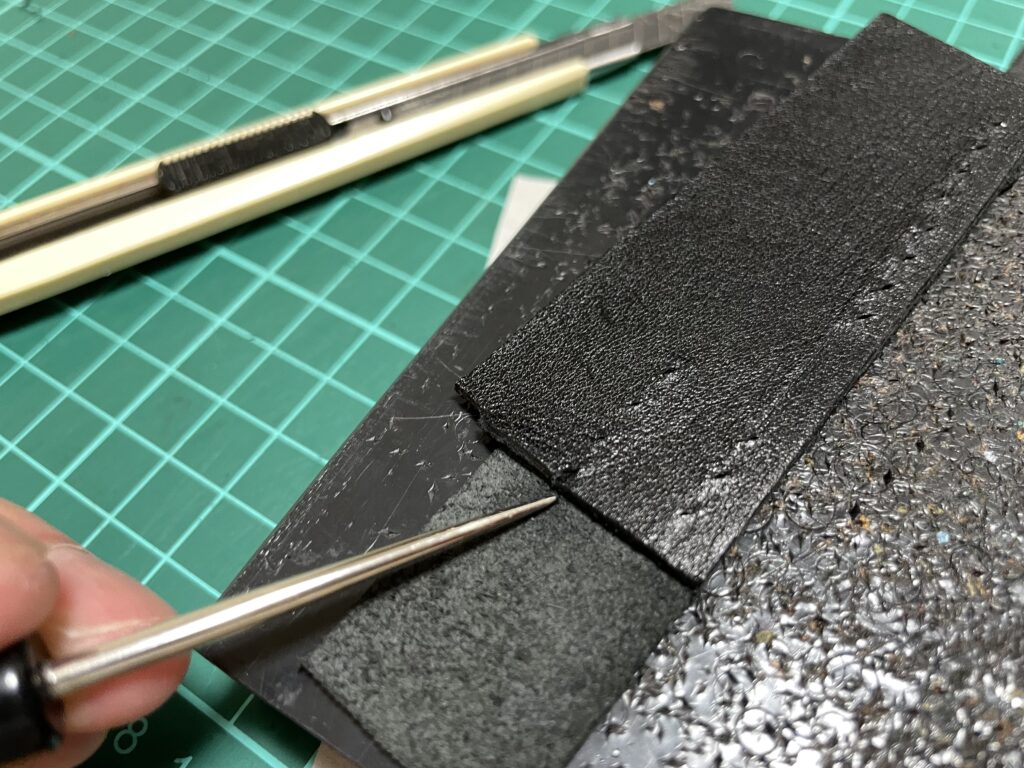

すぐに冷却。

あっと言う間に冷えます。

チャフも下のチャフ受けにしっかりたまります。

凄く良い感じ!

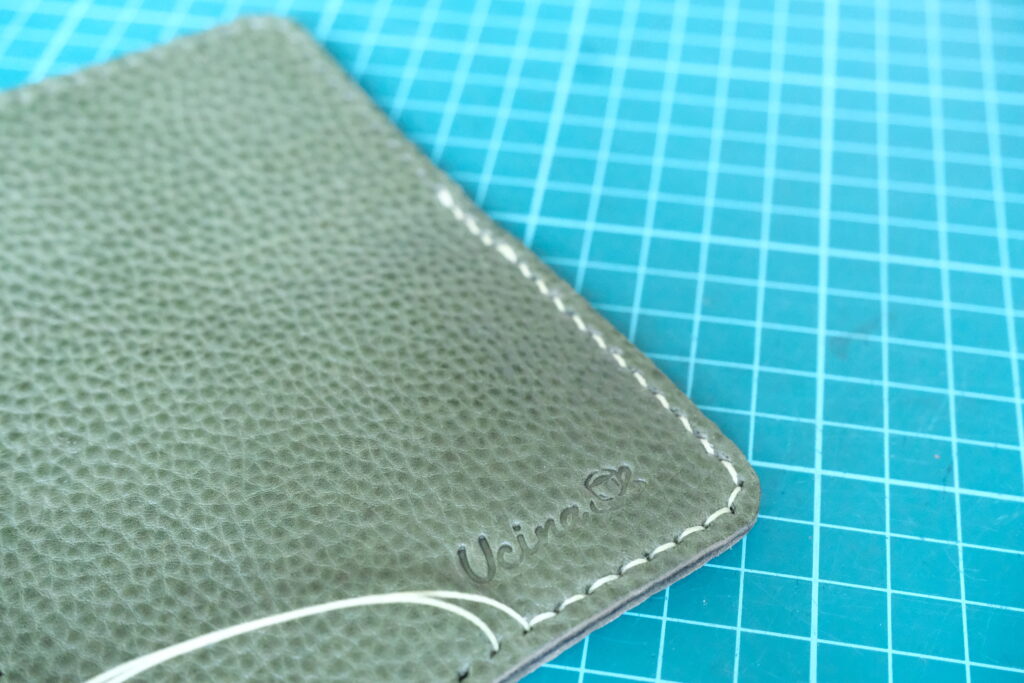

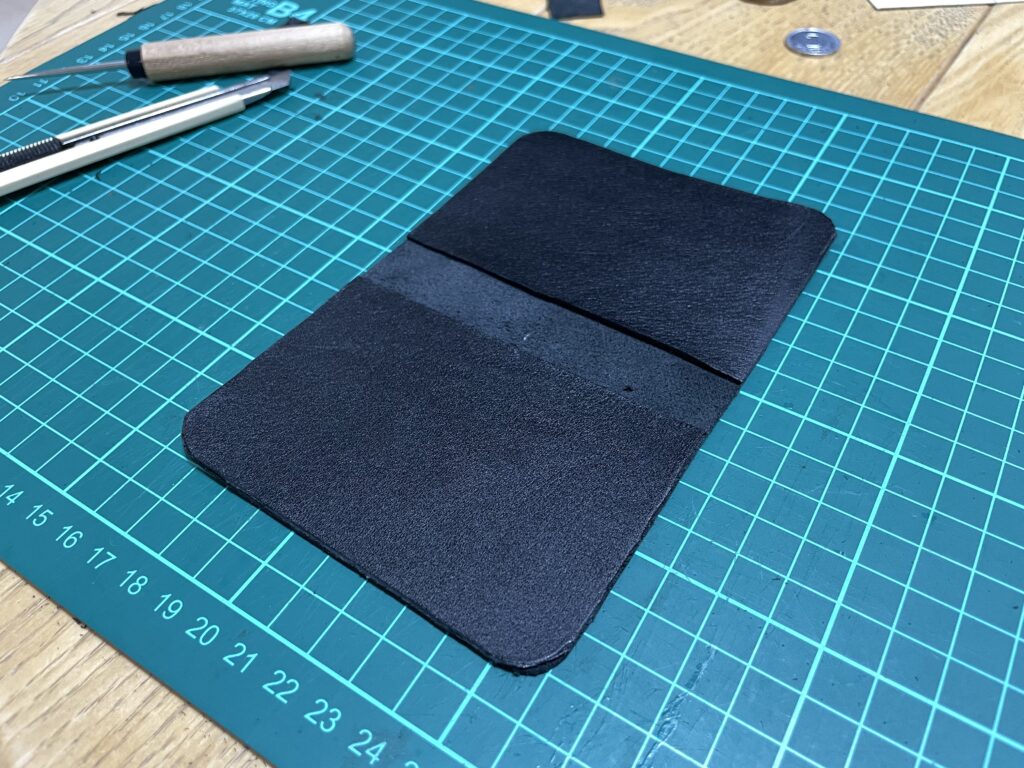

焙煎完了

無事、焙煎完了!

ちょっと時間は短くなってしまった気はするけど、

次の参考にしよう。

フライパン焙煎よりも、焼きムラも少なく

油分も出て良い色。

自作のホッパーの角度がきつ過ぎたせいで豆を入れるときに結構こぼしたのと、

やはり250gは多かったのかハゼの時に

焙煎機の口から豆が多少飛び出したので仕上がりが196gになりました。

思ったよりも仕上がりが良い感じ!

もちろん、置いた方が良いけど先ずは焙煎したてで飲んでみる。

中挽きで挽いて淹れてみます。

焙煎したてなのでめちゃめちゃ膨らみます。

飲んでみました。

酸味が少なく、苦すぎずまろやかな感じ。

なかなか好みの味。

楽しくて美味しかった!

終わりに反省点

反省点

・豆を入れる時にホッパーの中に豆が残っていて多少こぼしてしまった。

・そもそも豆の量が多かった、次は200gでやる。

・火力が強かった為か、豆を入れた後も極端に温度が下がらず、焼き上がりが早かった。

あと手回し焙煎機はコンロ回りがめっちゃ散らかります!

掃除までが焙煎です(笑)。

反省点を生かしてどんどん焙煎していこうと思います。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。